拐卖儿童犯罪对社会和家庭产生重要影响,成为近年来社会关注的焦点。目前相关实证研究较少,整体认识不足。基于公益平台的成功案例库,借助数理统计与空间分析方法,从犯罪地理学的视角管窥中国拐卖儿童犯罪的时空特征与形成机制。研究发现:被拐年龄与性别关系密切,易拐儿童低龄化,被拐几率与找回几率随年龄波动明显;拐出地与拐入地均乡村多于城镇,拐卖迁移主要发生在乡—乡之间;被拐人数年变化呈现“倒勺状”,可分为四个阶段;年内变化受气温及空气质量影响,也与人口迁移流动频率和范围等有关;平均被拐时长为21.82年,年龄与被拐时长之间存在微弱的负相关;识别了拐出拐入的主体省(市)域及其路径组对,揭示了拐卖的“回流”与地理邻近效应;地区间各要素的“梯度”差异有利于“推—拉”作用产生拐卖迁移。同时,从不同角度和层面提出防控建议。

引言

拐卖犯罪或称人口贩运,其主要受害人为妇女和儿童,是三大世界性犯罪之一。虽经多次打击,中国拐卖犯罪活动仍然较为猖獗。中国《刑法》规定:“拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的”(本罪所称的妇女,是指已满14周岁的女性;所称之儿童,是指未满14周岁的男女儿童)。与妇女相比,儿童的辨别和防御能力较弱,更容易受到侵害。通常拐卖儿童犯罪具有以下特点:空间距离远(从拐出地到拐入地往往距离较远,区域差异较大)、时间跨度长(从被拐到找回往往经历数年到数十年,甚至终生无法认亲)、总量估算难(拐卖犯罪总量尤其是自生自卖总数难以统计和估计)、追查线索少(犯罪行为隐蔽性、分散性和流动性突出,缺少可追查的线索)、找回难度大(被拐儿童与亲生父母双方缺失均等的时空对接机会与意愿)。拐卖儿童犯罪对家庭和社会造成难以估量的伤害和损失,近年来受到社会各界广泛关注。

鉴于前述中国拐卖儿童犯罪的特点,犯罪数据获取难度大,犯罪研究工作开展受阻。当下对于拐卖儿童犯罪的研究主要集中在法学和社会学领域,既有具体犯罪行为的定罪量刑、立法及犯罪学解读,也有儿童家庭结构与社会关系的分析,还有通过部分地区或个案分析犯罪特点、原因及对策。已有研究大多参照《刑法》规定,将拐卖妇女犯罪和拐卖儿童犯罪合并为拐卖妇女、儿童罪来分析,忽视了两者的众多差异,以至于现有认知混杂模糊,有区分度的研究工作亟需开展。

犯罪地理学旨在解析犯罪现象的空间发生、发展和分布规律。已有多位学者先后对国内外的犯罪地理研究进展作过梳理和总结。犯罪地理学在国外起步早且议题广泛,涉及犯罪热点探索、空间分析及模拟等。目前国内正由理论介绍进入实证分析阶段,大多聚焦犯罪时空特征解析。未来应加强基于中国国情的实证研究,促进理论总体提升。

拐卖儿童犯罪的拐、运、销等过程包含了大量的时空信息,从而有望成为犯罪地理学的重要研究议题,研究结果对犯罪防控具有重要意义。鉴于已有研究大多聚焦于城市犯罪,鲜见针对中国拐卖儿童犯罪的地理学分析,本文基于从公益平台获取的被拐儿童网络寻亲的成功案例库,从犯罪地理学视角分析被拐儿童的社会人口学特征,解析中国拐卖儿童犯罪的时空分布、迁移特征及空间网络与形成机制,以期获得基本认知,为对犯罪的进一步研究、预防和治理提供参考。

研究方法与数据来源

数据来源

虽然中国《刑法》界定拐卖儿童犯罪所称之儿童是指未满14周岁的男女儿童,但是参考国内外拐卖儿童研究的先例,依照联合国《儿童权力公约》(1989年)和联合国“关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为议定书”——《巴勒莫议定书》(2003年),本文将儿童年龄拓展界定为未满18周岁的男女儿童(0~17周岁),据此开展数据收集整理。

研究资料源于“宝贝回家”网站——中国最大的反拐寻亲公益平台,该平台与公安部打拐办建立了合作关系。基于该平台,时间截止于2015年12月31日,剔除掉属性为抱养、遗弃、走失及离家出走的记录,获得被拐儿童“成功案例”的记录共计647条,可同时指示拐出地与拐入地的关联信息,为完整的空间组对。基本计量单位为成功案例数,每一个寻亲成功的被拐者被视为一个成功案例。基本数据项目包括被拐者的性别、年龄、拐出地、拐入地、拐出拐入地城乡状况、被拐年月日、回家年月日、被拐时长等基本信息,进而构建成功案例数据库。

研究方法

基于成功案例数据库,首先分析被拐儿童的社会人口学特征,包括性别与被拐年龄及拐出地—拐入地城乡状况等;其次分析拐卖犯罪发生的时间特征,包括被拐年份、年代、月份、被拐时长及被拐时长与年龄之关系等;然后分析拐卖犯罪发生的空间特征,主要是拐出地和拐入地的空间分布,进而解析犯罪空间路径与网络;最后尝试揭示中国拐卖儿童犯罪的形成机制。

综合考虑中国拐卖儿童犯罪的特点,将被拐儿童视为一类特殊的可移动的商品,将拐卖儿童犯罪视为一类非正常的人口迁移活动,综合运用犯罪地理学、人口地理学、时间地理学及社会文化地理学的理论与思路开展研究。主要采用的研究方法包括数理统计分析(SPSS)、空间计量分析(ArcGIS)、社会网络分析(Ucinet)等,这些方法在时空网络研究中较为常用。

被拐儿童的社会人口学特征

性别特征

对寻亲成功的647名被拐儿童作性别统计,其中男童393人,女童240人,性别记录不明确的14人。可见在总量上,被拐男童数量多于女童。究其原因,首先可能在于中国部分地区深受传宗接代、重男轻女思想的束缚,进而采取非法购买的方式满足对男孩的需求。此外,也与中国(农村)社会存在收养子女的“刚性需求”有关,收买家庭均面临某些难以克服的实际困难,收买(健康的或特定性别的)孩子是其摆脱各自困境的重要途径。

年龄特征

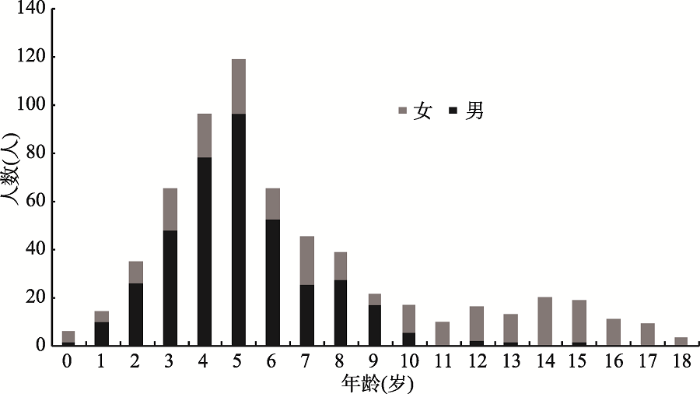

统计分析被拐儿童的年龄和性别结构发现(图1),总体上容易被拐的儿童呈现“低龄化”特征,拐卖去向以被收养为主;被拐年龄与性别关系密切,存在大小两个交替出现的倒U型分布:1~9岁被拐后找回最多是男童,以5岁为中心向两侧大致呈递减分布(第一个大倒U);10~17岁被拐后找回最多是女童,以14岁为中心向两侧大致呈递减分布(第二个小倒U)。此外,0岁被拐女童多于男童,找回总量相当低。

这种演变态势综合反映了被拐几率和找回几率的协同变化。首先,低年龄段儿童由于年龄过小,尚不具备防范意识,一旦脱离成人的监管,无法进行自我保护;而且低龄儿童记忆有限,更易融入拐入家庭,从而成为犯罪分子的首选目标,因此犯罪高发于低年龄段。这类案件发生基数最大,即使被找回的几率低但仍表现出最多的找回总量。其次,高年龄段儿童由于逐渐具备自我保护意识和良好的记忆力,整体上被拐风险下降,但是13~17岁的儿童已经初步具备成人的生理特征和劳动能力,这一阶段以女童被拐为主,被拐女童多被强迫结婚或从事色情服务,男童则成为家佣、非法劳工及偷盗、抢劫工具等。这类案件发生基数不大,而且被找回的几率较高,因此也可能呈现较多的找回总量。此外,0岁的新生儿及婴儿被拐以女童为主,多数被其父母或其他亲属主动卖出,这也与重男轻女思想和抚养压力有关,这类儿童被生养家庭操控,被卖几率很高但找回几率很低。

综合推知,新生儿期(出生28天内)和婴儿期(1周岁前)被拐几率很高,找回几率很低;幼儿期(1~3周岁)被拐几率很高,找回几率较低;学龄前期(4~6岁、7岁)被拐几率较高,找回几率较低;学龄期(从6岁、7岁入小学至青春期12岁、13岁,相当于小学学龄)被拐几率较高,找回几率较高;青春期(12岁、13岁至17岁、18岁,相当于中学学龄)被拐几率很低,找回几率很高(表1)。

拐出地与拐入地的城乡特征

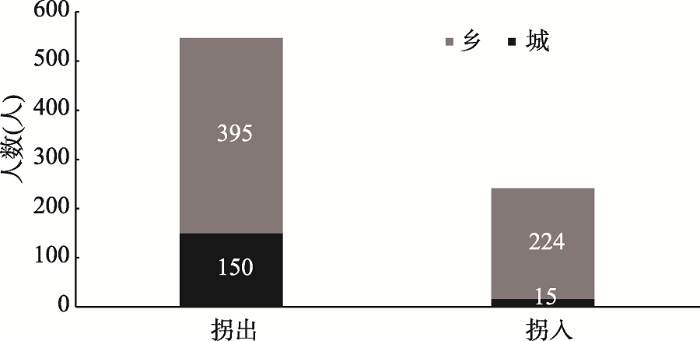

647例被拐后成功寻亲案例中,545例可获得拐出地城乡状况,239例可获得拐入地城乡状况(图2),有明确城乡状况记录的拐出地明显多于拐入地。不论拐出地还是拐入地,均以乡村占绝对优势,远远多于城镇。可以推知,乡村既是主要的拐出地也是主要的拐入地。拐出乡村安全环境相对落后和儿童自我保护意识不足,以及随着城市化的推进,大量留守儿童在“空心村”缺乏有效监护,因此这些乡村产生“推力”,成为主要的拐出地。其余从城市拐出的大致有两种状况,一种是城市儿童被拐,另一种则是跟随乡村父母进城的流动儿童被拐。拐卖去向以被收养为主,拐入乡村法制观念相对落后但传宗接代思想盛行,存在大量“收养刚需”,且现行收养制度不完善,因此这些乡村逐渐形成“买方市场”从而产生“拉力”,成为主要的拐入地。其余拐入城市的除了被收养便是被拐骗进城行乞等。因此,拐卖犯罪在拐出地和拐入地双重单向的推—拉作用驱使下,被拐儿童的主体迁移是从安全环境落后、儿童监护缺失、抚养压力巨大的乡村流向法律观念淡薄、崇阳思想严重、收养需求强烈的乡村。

拐卖儿童犯罪的时间变化特征

1930-2015年拐卖儿童犯罪的发展变化态势

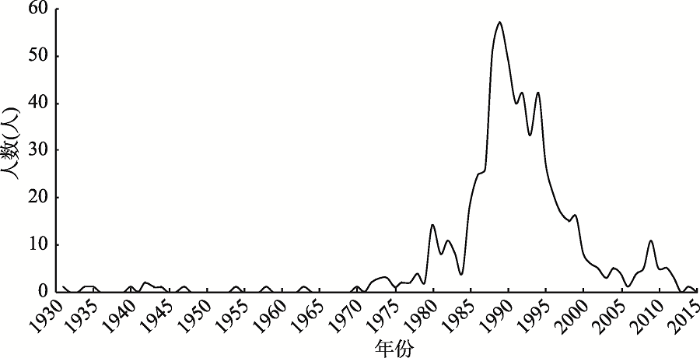

统计受害人被拐年份(图3)可知,1930-2015年随着时间推移,被拐人数有着极大的波动,大体上呈现一个“倒勺状”变化态势。可分为四个阶段:1930-1970年呈现平稳低发态势,1970-1985年呈现先波动上升后波动下降态势,1985-2000年呈现先急剧上升后波动下降的“倒V型”高发态势(这是中国拐卖儿童犯罪最频繁发生的主体时段,其中1989年为峰值年份),2000-2015年呈现波动中先上升后下降的态势。从年代统计可知,自1970年代起,拐卖犯罪经历长期低发以后开始死灰复燃。1980年代(222人)和1990年代(302人)基本对应了中国拐卖儿童犯罪最高发的二十年,合计占总数的80.99%,即是说20世纪80、90年代的拐卖儿童犯罪占犯罪总数的八成以上。近年来由于公安部门打拐力度的加大和社会各界反拐意识的增强,当前拐卖儿童犯罪呈现低发态势,当下中国儿童安全环境趋于好转。

拐卖儿童犯罪的年内变化态势

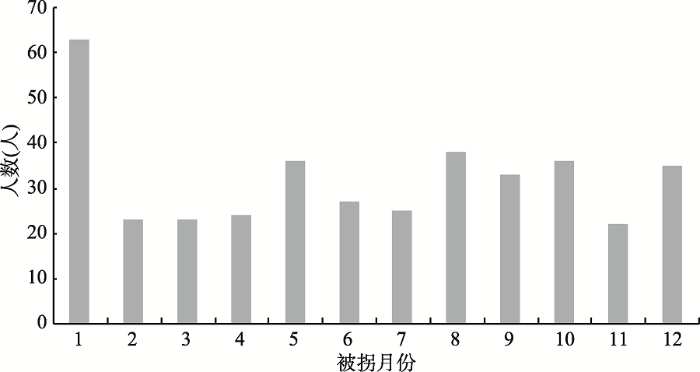

统计儿童被拐月份(图4)可知,2-4月及11月等气温较低及空气质量较差的月份儿童户外活动和暴露于犯罪份子视野的几率低,因此被拐人数相对较少;5-10月随着气温回升和空气质量好转,儿童户外活动和暴露于犯罪份子视野的几率上升,被拐人数在全年处于中高水平;12月和1月由于临近新年和春节,人口迁徙流动频繁且范围广泛,同时犯罪份子因临近年关实施年前最后一搏,因而被拐人数在全年最多。

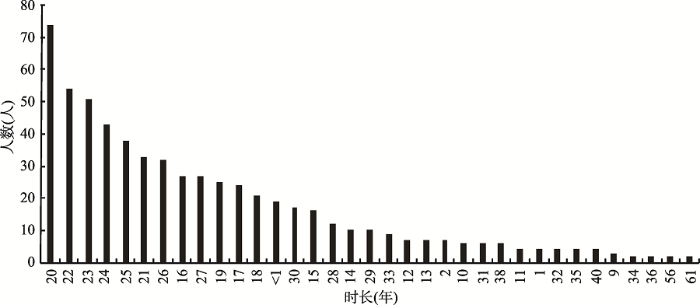

被拐时长

统计627例有明确被拐时长信息的记录(图5),其中被拐10年以上的共有586人,占总数的93.46%;被拐15年以上的共有553人,占总数的88.2%;被拐20年以上的有438人,占总数的69.86%;被拐25年以上的有186人,占总数的29.67%。可见被拐20年、22年、23年的人数位居前三,平均被拐时长为21.82年,九成以上的被拐儿童找回需要10年以上。通常而言,拐卖儿童犯罪既对被拐儿童也对被拐前后的双方家庭都造成了难以挽回的伤害:被拐之后,对生父母方造成巨大伤害;找回之后,对养父母方又造成了重大打击,而整个拐卖过程中被拐儿童的生命时空轨迹发生剧变,对其造成终身难忘且难以估量的影响。总之,拐卖犯罪对整个社会都是一种巨大的危害,几乎每一次拐卖都是人间悲剧。

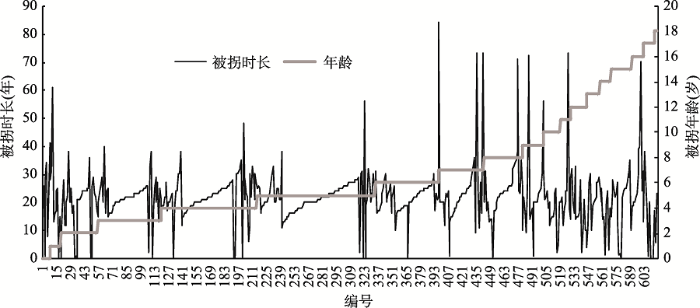

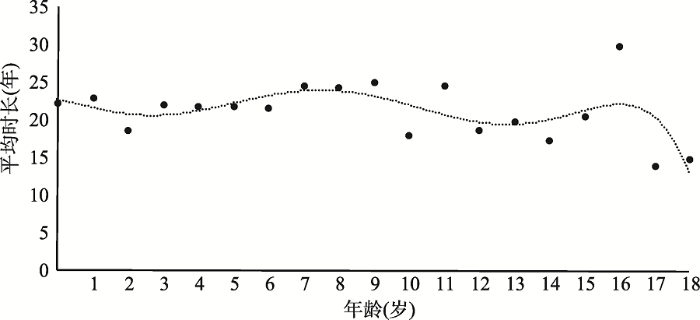

被拐时长与年龄的关系

统计0~17岁每个年龄被拐儿童的被拐时长(图6)及平均时长(图7)可知,年龄与被拐时长之间存在微弱的负相关(R=-0.31),被拐时长随着被拐年龄的增长呈现缩短 趋势。

需要指出的是,在8岁以后,被拐时长有着明显的下降,这主要是由于被拐年龄越大的儿童对自己、家人及家乡的记忆越多也越深刻,这有助于寻亲回家从而缩短被拐时长。14岁以后,被拐时长又有所回升。这主要是由于14岁以后的被拐者主要是女性,其被拐去向是被逼成婚或从事色情服务,通常买家会对其严加看守以防逃脱,因此14岁以后被拐的女童尽管记忆力较好但反抗力有限,其被拐时长依然相对较长。

拐卖儿童犯罪的空间网络特征

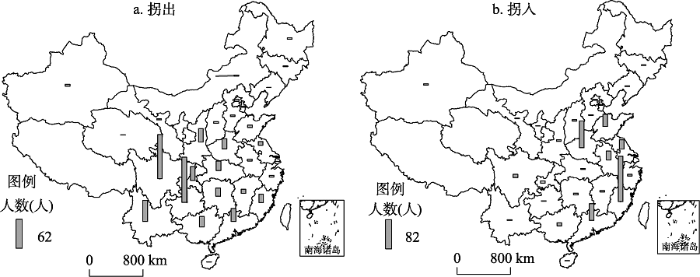

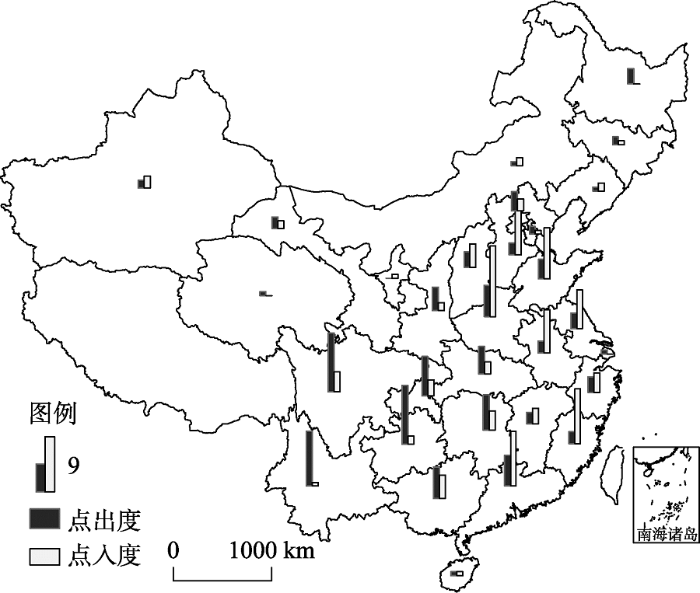

省域犯罪的空间分布与空间网络

省域拐出拐入的空间分布 分别统计拐出省域和拐入省域的被拐儿童人数,并由此指示空间分布(图8)和聚类划分拐出拐入水平等级。在省域拐出方面,贵州和四川拐出人数介于130~120之间,远远高出其他省份,为拐出第一等级;云南、重庆、陕西、广东拐出人数介于60~30之间,为拐出第二等级;广西、河南、湖北、福建、河南、湖南拐出人数介于30~20之间,为拐出第三等级;其余省份拐出人数在20人以下,为拐出第四等级。在省域拐入方面,福建拐入人数为164,远远高于其他省份,为拐入第一等级;河南、河北、广东拐入人数介于100~50之间,为拐入第二等级;山东、江苏和安徽拐入人数介于50~30之间,为拐入第三等级;其余省份拐入人数均在20以下,为拐入第四等级。综合上述可知,西南及毗邻地区(贵、川、云、渝等)是主要的拐出地,华南及毗邻地区(闽、粤等)和华北及毗邻地区(豫、冀、鲁等)是主要的拐入地,从而宏观上呈现“西南拐出,华南、华北拐入”的“一源两汇”的空间格局。

省域拐出—拐入的空间路径和网络

1、空间路径视角

拐卖儿童犯罪活动中,通常拐出地到拐入地的贩运距离较长,若能精准解析犯罪路径和网络,对预防和打击犯罪将具有重要意义[50]。根据成功案例记录的贩运路径信息,进一步绘制从拐出地到拐入地的点对点连线图(省域落点标记在各省行政中心),进而揭示中国拐卖儿童犯罪的省域空间路径(图9)。由图可知,拐出—拐入的高发省域组对为贵州—福建、贵州—河南、贵州—广东,四川—河北、四川—福建、四川—山东,重庆—福建、广西—福建、陕西—河南、贵州—江苏等。

值得一提的是,福建—福建、广东—广东、河南—河南被拐人数也较高,因此福建、广东、河南三省存在相对突出的拐卖“回流”现象,其余大多省份也存在一定程度的回流。同为拐入高发省域,但其拐入来源存在差异:福建拐入的儿童除本省外主要来自贵州、四川及广西,广东除本省外主要来自贵州和广西,河南除本省外主要来自贵州、陕西及四川。其空间邻近差别在于:拐入河南的儿童除来自本省外主要是邻省陕西,拐入福建、广东的儿童除来自本省外主要是邻近的广西。可见,地处河南、福建、广东的拐入来源存在距离邻近效应,也就是说拐卖犯罪存在跨省就近原则。

从拐出高发省域看,贵州拐出儿童主要流入福建,然后是广东、河南、江苏;四川拐出儿童主要流入河北和福建,然后是河南、山东;云南拐出儿童主要流入河北,然后是福建、江苏;重庆拐出儿童主要流入福建,然后是河北;陕西拐出儿童主要流入河南,然后是河北和安徽。整体流向呈现西南—华南和西南—华北两条主要贩运路径。

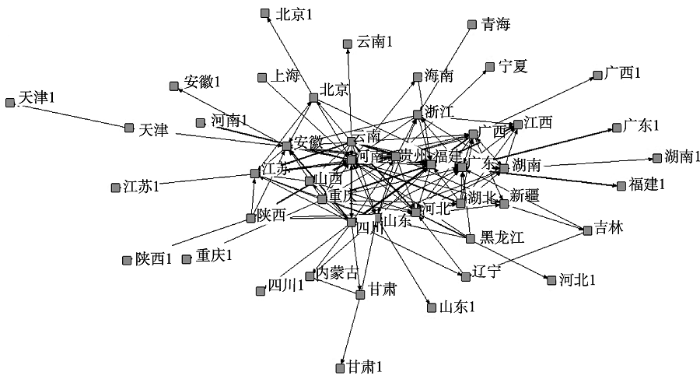

2、社会网络视角

利用社会网络分析方法(基于Ucinet软件)直观展现各省域之间及省域内部的贩运网络关系(图10),发现共有16个省域存在内部贩运即回流现象(存在回流的省域标注了“1”),其中福建、广东、河南三省回流现象最为突出。

省域之间拐出度与拐入度分析 在Ucinet软件中,点入度是指指向该点的点数总和,点出度是指该点指向其他点的点数总和。在此引入点入度与点出度是为了衡量某个区域拐出与拐入时所涉及到的区域的个数,在本研究亦可称作拐入度与拐出度。例如河南省的拐入度为18,拐出度8,其含义是共有18个省域的被拐儿童流入了河南省,而从河南省被拐出的儿童分别流入了8个省域。如图11所示,四川、贵州、云南、重庆等省域的被拐儿童去向最为广泛,是主要的拐出地;福建、广东、河南、河北、山东、江苏、安徽等省域的被拐儿童的来源最为广泛,是主要的拐入地。综合以上分析可知,中国拐卖儿童犯罪呈现“西部拐出、东部拐入”和“集中拐出、分散拐入”的特点。

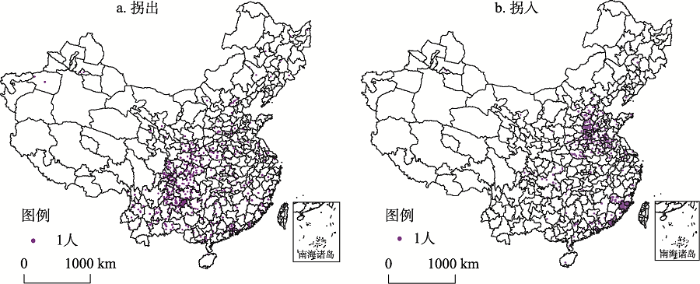

市域犯罪的空间分布与空间路径

市域拐出拐入的空间分布 提取市域(地级市)尺度的拐出地与拐入地信息开展分析,以更加精细解析拐卖儿童犯罪的空间分布与空间路径特征。分别统计拐出市域和拐入市域的被拐儿童人数,并由此指示空间分布(图12)和聚类划分拐出拐入水平等级。在市域拐出方面,贵阳和重庆的拐出人数介于50~30之间,为拐出的第一等级;遵义、绵阳、毕节的拐出人数介于30~15之间,为拐出的第二等级;资阳、达川、成都、宜宾、昭通的拐出人数介于15~10之间,为拐出的第三等级,其余市域的拐出人数在10以下,为拐出的第四等级。在市域拐入方面,泉州的拐入人数在50以上,为拐入的第一等级;莆田、邯郸、三明的拐入人数介于40~20之间,为拐入的第二等级;徐州、揭阳、南阳、新乡、重庆、邢台、石家庄、安阳的拐入人数介于20~10之间,为拐入的第三等级;其余市域的拐入人数在10以下,为拐入的第四等级。如图12所示,拐出拐入主要集中在胡焕庸线的东南半壁,这与中国人口分布格局相适应。

市域拐出—拐入的空间路径 根据成功案例记录的贩运路径信息,进一步绘制从拐出地到拐入低的点对点连线图(市域落点标记在各地级市行政中心),进而揭示拐卖儿童犯罪的市域空间路径。由图13可知,拐出—拐入的高发市域组对为贵阳—莆田、达川—莆田、遵义—泉州、贵阳—三明、昭通—邯郸、贵阳—莆田、贵阳—泉州、贵阳—汕头、咸阳—商丘、三门峡—宿州等。值得一提的是,重庆—重庆、泉州—泉州被拐人数也位居前列,因此重庆、泉州等地存在相对突出的拐卖“回流”现象,其余大多市域也存在一定程度的回流。如图13所示,拐出较为严重的市域主要分布于西南的贵州、四川和云南,拐入较为严重的市域主要分布于华南的福建和华北的河南和河北。

综合上述可以管窥中国拐卖儿童犯罪空间特征,整体呈现“西南拐出,华南、华北拐入”“集中拐出,分散拐入”“一源两汇”的空间特征,进而在西南、华南和华北三大犯罪场之间形成西南—华南的南方路径和西南—华北的北方路径的两向犯罪流,南方路径较北方路径更为猖獗,拐出拐入主要发生在胡焕庸线东南半壁,拐卖犯罪存在地理邻近效应,在部分省市存在突出的“回流”现象。

拐卖儿童犯罪的形成机制

基于社会人口学及地理时空特征解析,结合对公益平台案例记录的文本梳理解读,综合分析发现中国境内的拐卖儿童犯罪具有地理、经济、文化、政策、制度等多重归因特点,可被视为一类非正常的人口迁移活动,其发生机制可用“推—拉模型”进行解释(图14)。拐卖儿童犯罪的发生具有阶段性、综合性与复杂性。在拐出侧,被拐儿童可能被陌生拐卖者、亲属及医院、福利院等组织机构贩运或出售,其生命轨迹可能遭遇拐卖、抱养、遗弃、走失等多环节反复交替出现;在拐入侧,被拐儿童可能遭受非法收养、劳动力及性剥削或犯罪工具等去向,从而在空间上呈现前述“西南拐出,华南、华北拐入”“集中拐出,分散拐入”的特征。而区域间的地理环境条件、经济发展水平、人口生育政策、社会文化观念及地方保护主义等差异性“梯度力”则是产生推拉作用的重要因素。

结论与讨论

结论

基于公益平台的成功案例数据库,借助数理统计与空间分析方法,考察了被拐儿童的社会人口学特征、拐卖犯罪发生的时间、空间特征及形成机制,得出以下结论:

(1)在总量上被拐男童多于女童,被拐儿童主体呈现低龄化特征。被拐年龄与性别关系密切,存在大小两个交替出现的倒U型分布。拐卖去向以被收养为主,这与国际上“被剥削”的认识存在差异,不同年龄段儿童被拐几率与找回几率也存在差异。

(2)不论拐出地还是拐入地,乡村均多于城镇。拐卖犯罪在推—拉作用驱使下,被拐儿童的主体迁移是从安全环境落后、儿童监护缺失、抚养压力巨大的乡村流向法律观念淡薄、崇阳思想严重、收养需求强烈的乡村。

(3)被拐人数年变化波动较大,整体上呈现“倒勺状”演进态势,可分为四个阶段。20世纪80、90年代的犯罪占总数的八成以上,由于公安部门打拐力度的加大和社会反拐意识的增强,当前拐卖儿童犯罪呈现低发态势,当下中国儿童安全环境趋于好转。

(4)被拐人数年内变化态势与气温状况及空气质量关系密切,2-4月及11月被拐人数相对较低,5-10月则处于中高水平。1月和12月被拐最多,推测与人口迁移流动范围和强度及犯罪份子搏年关有关。

(5)被拐时长为20年、22年、23年的人数位居前三,平均被拐时长为21.82年,九成以上的被拐儿童找回需要10年以上,年龄与被拐时长之间存在微弱的负相关,被拐时长随被拐年龄的增长呈现缩短趋势。8岁以后被拐时长有明显的下降,归因于其记忆能力较好;14岁以后女童被拐时长又有所回升,归因于其反抗逃脱能力较弱。

(6)贵州、四川和云南、重庆、陕西、广东为拐出省域的第一和二等级;福建和河南、河北、广东为拐入省域第一和二等级。贵州—福建等组对为拐出—拐入的高发省域组对,福建、广东、河南三省存在相对突出的拐卖“回流”现象,拐卖犯罪的发生存在地理邻近效应。西南及毗邻地区(贵、川、云、渝等)是主要的拐出地,华南及毗邻地区(闽、粤等)和华北及毗邻地区(豫、冀、鲁等)是主要的拐入地,宏观上呈现“西南拐出,华南、华北拐入”的“一源两汇”的空间格局。

(7)贵阳、重庆和遵义、绵阳、毕节为拐出市域第一和二等级,泉州和莆田、邯郸、三明为拐入市域第一和二等级。贵阳—莆田等组对为拐出—拐入的高发市域组对,重庆、泉州等地存在相对突出的拐卖“回流”现象,拐出拐入主要集中在胡焕庸线的东南半壁。

(8)拐卖儿童犯罪可被视为一类非正常的人口迁移活动,其发生机制可用“推—拉模型”进行解释,区域地理环境、经济、文化、政策等方面的“梯度”差异是重要的影响因素。

讨论

从公益平台获取的成功案例数据量并不大,因此研究属于管中窥豹,旨在抛砖引玉,亦是在犯罪数据难以获取的现实困境中的一次积极尝试。未来应注重多源数据和多元方法的综合运用,分别聚焦拐出侧与拐入侧深度解析犯罪孕育环境,并针对两侧家庭、罪犯、受害者及其社会关系开展调研与访谈,透视拐卖儿童犯罪发生的全过程,并关注成功返乡群体的家、故乡与亲情重构及融入问题。

此外,结合研究发现,提出以下对策建议。首先,公安部门应始终保持高压打击状态,同时增强(乡村)儿童的反拐能力及其监护人的防拐意识。其次,各地区须不断发展经济水平和解放性别歧视思想,减小经济文化梯度差异,在大环境抑制拐卖的发生。第三,拐卖儿童犯罪呈现“一源两汇”的特征,应针对重点区域采取“源汇双控”的强力应对策略。第四,未来应重点针对伴随快速城市化出现的“空心村留守儿童”和“城中村流动儿童”等高危人群开展防拐宣教和打拐防控。第五,拐卖大多为长距离跨区域贩运,拐卖去向以被收养为主,寻亲存在复杂性和长期性,为此倡导“即时寻亲”“科学寻亲”“理性寻亲”。最后,反拐法律与人口政策的制定应充分评估对拐卖犯罪的影响,收养制度的完善将有利于化解买方市场;全国打拐DNA数据库的普及,国民统一身份指纹库的建立以及国家反拐预警系统的构建也将有助于寻亲、防拐和打拐。

作者:李钢、王会娟、谭然、付莹